【プロフィール】

坂元 美子(さかもと・よしこ)

神戸女子大学 健康福祉学部 健康スポーツ栄養学科 准教授/管理栄養士。

NPO法人 日本スポーツコーチ&トレーナー協会 理事長。

病院研究室勤務、プロ野球(オリックス)での栄養サポートを経て、現在は育成年代の教育・スポーツ現場で「栄養・指導・教育」を一体で支える活動を展開している。

■原点──“人を助けたい”という想いから

私は、小さいころ病気がちだったため頼りにしていた看護師にあこがれていました。でも、高校生の進路を決めるときに、病弱だった私を心配してか、父が「これからは栄養士の時代らしいぞ」との言葉を聞いて、そんな仕事もあるんだと、調べてみると病院でも活躍できることを知り、管理栄養士を目指すようになりました。

「食で人の健康を支えられるなら、それも医療の一つだ」――そう思った瞬間に、心の中でスイッチが入ったんです。あの時の父の言葉が、今の私につながっています。

■スポーツ栄養学がなかった時代に

当時は「スポーツ栄養学」という言葉さえ存在していませんでした。栄養学は病院や給食の現場で使うもの、「アスリートに栄養を」という発想はまだ一般的ではなかったんです。

だから、現場で一から学ぶしかありませんでした。食べたものが体をどう動かすのか、疲れをどう取るのか。選手の疲労をどのように知るのかなど、春季キャンプ中に尿検査をして選手の疲労具合を調べたりもしました。

“現場で学び、選手の体で確かめる”。いま振り返ると、それが私の栄養指導の原点だったと思います。

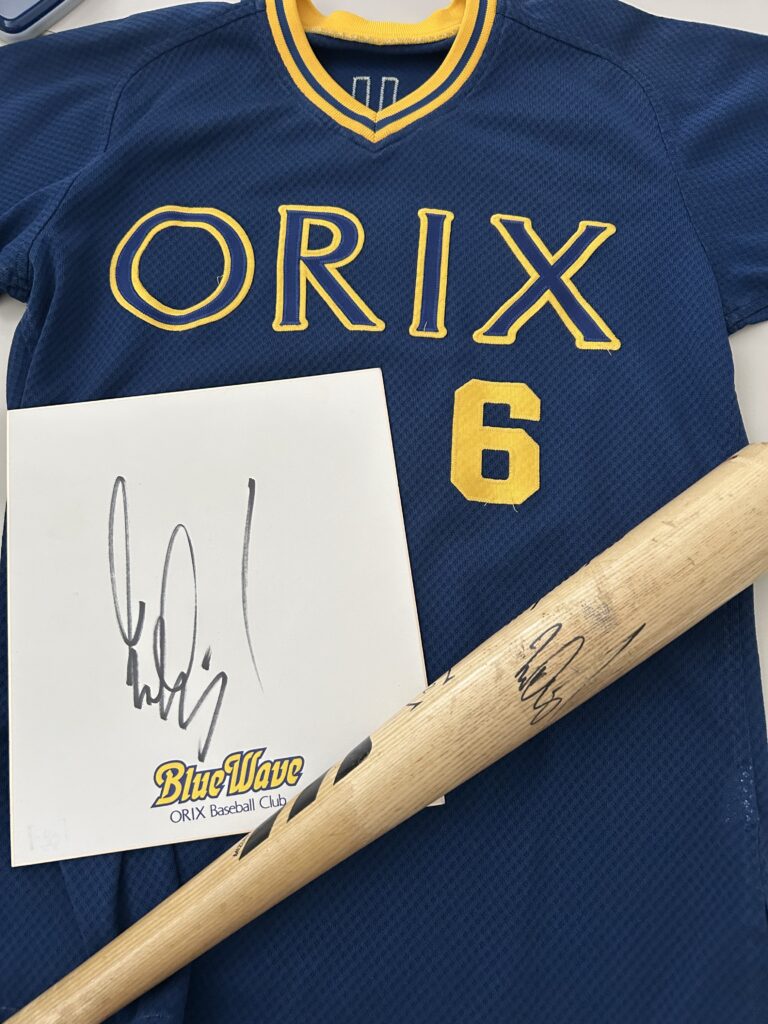

■オリックス時代──イチロー選手に学んだ“継続の力”

――先生のキャリアの中で、オリックスでの経験は大きかったそうですね。

ええ、本当にそうです。当時のオリックスには、多くのスター選手がいましたが、その中でもイチロー選手は特別でした。

でも“特別”というのは、才能のことではありません。彼の凄さは「自分を知る力」にありました。イチロー選手は毎日、自分の体と“対話”していました。「飲み物はこんなのを飲むようにしているんですけどあっていますよね」という風に、他の選手からの質問とは1つ上のレベルの質問が多かったです。

メジャーに行ってから会話した時のイチロー選手の言葉ですが、「人からこれが体にいいから食べた方がいいと言われても、自分自身が食べたいと思わないものは自分にとっての栄養にならない」これは、自分の体のことがよくわかっていないと言えない言葉だと思います。食べたいと思ったものが、野球をするために必要な栄養素が摂取できる食べ物だ、ということが「自分を知る」ということです。

その日の体調を感じ、必要な栄養素を食事から「食べたい」と感じ、美味しく食べる。これこそがアスリートの「自己管理」だと気づかされました。

■プロから子どもたちへ──“支える対象”の変化

オリックス時代を経て感じたのは、“強い選手”をつくるには、その土台となる子ども時代の体づくりが何より大切だということです。

プロ野球はシーズン中ほぼ毎日試合があり、疲労がたまっていても試合に出て当たり前、満身創痍で試合に出続ける選手も少なくありませんでした。その姿を見て、「もっと早く、成長期の段階で栄養指導ができたら」と思うようになりました。それが、今の教育活動の原点です。

“食べること”は、ただの栄養補給ではなく、“生きること”なんです。何を選ぶか、どう向き合うか。その積み重ねが、人として成長し、スポーツ選手として活躍することにつながると感じています。

■「食で支える“人づくり”」という信念

私は今でも、食の仕事は“医療の一部”だと思っています。病気を治すのではなく、生きる力を育てる医療。それがスポーツ栄養であり、食育だと。

そして、どんな立場の人にも言えるのは、「食べることは、自分を大切にすること」。この言葉を、子どもたちにも保護者にも、ずっと伝え続けたいです。

■編集後記(BBPARK編集部より)

坂元先生の“食で支える”という言葉には、「命を預かる覚悟」と「教育者としての優しさ」が同居している。

看護師を夢見た少女が、食を通じて人の心と体を支える道を選んだ。それは偶然ではなく、必然だったのだと思う。

“食は生き方”――その信念が、先生のすべての活動の根っこにある。

次回、第2回では「子どもの発育を、無理なく伸ばす」──阪神・才木浩人選手の成長を支えた、坂元先生の“待つ指導”の哲学をお届けする。